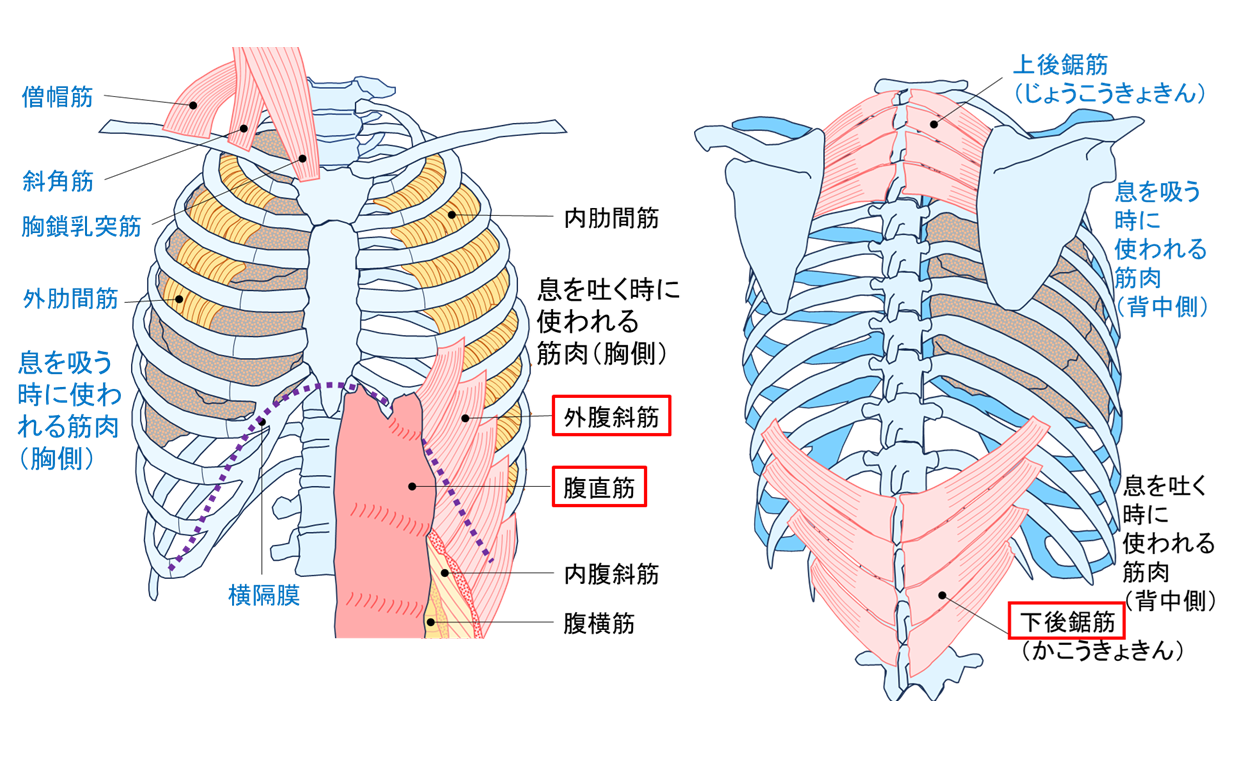

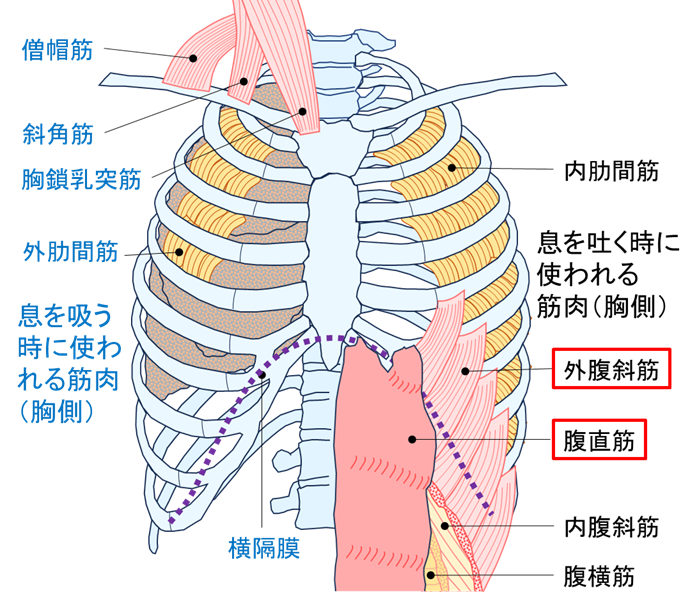

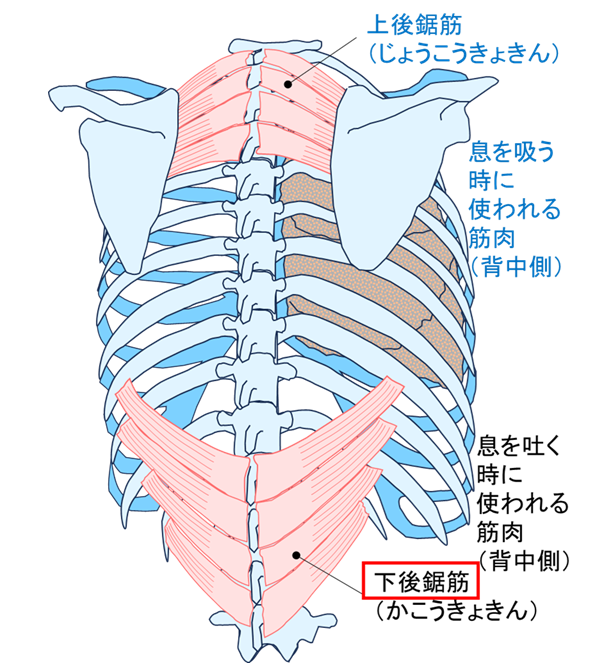

呼吸は安静時呼吸と努力呼吸に分けられます。横隔膜や外肋間筋は安静時呼吸に使われる呼吸筋で、外腹斜筋や下後鋸筋(かこうきょきん)や腹直筋は努力呼吸時に使われる呼吸補助筋に分類されます(末尾リンクの外部HPを参照)

表-1に吸気時に働く筋肉、表-2に呼気時に働く筋肉をまとめてみました。

このページでは、🐣練習編の「吸わない」呼吸をするために重要な、表-2に示す呼気時(息を吐く時)の呼吸補助筋について注目していきたいと思います。

表-1 吸気(息を吸う)時に働く筋肉

| 呼吸の種類 | 胸式呼吸 | 腹式呼吸 |

| 安静時吸気 | 外肋間筋が肋骨を引き上げて胸郭を広げる | ドーム形の横隔膜が自力で収縮して下がり、胸郭を広げる |

| 努力吸気 | 斜角筋、胸鎖乳突筋、上後鋸筋、胸筋群が肋骨を引き上げる | 特になし |

表-2 呼気(息を吐く)時に働く筋肉

| 呼吸の種類 | 胸式呼吸 | 腹式呼吸 |

| 安静時呼気 | 外肋間筋が緩んで肋骨が下がり、胸郭が自然収縮 | 横隔膜が緩み、腹圧で自然に持ち上がることで胸郭を狭める |

| 努力呼気 | 内肋間筋が肋骨を引き下げて胸郭を収縮させる | 外腹斜筋、下後鋸筋が肋骨を引っ張って胸郭下部を締め付ける 腹直筋等が腹圧を上げて横隔膜を押し上げる |

素早く、努力なしに吸気を生じさせるには、予め図-1に示した外腹斜筋や下後鋸筋を使って胸郭の下4本の肋骨(第9~第12肋骨)を締め付け、胸郭の容積を減らすことが一般的です(図-2左側)。さらに腹直筋を使って腹圧を高めれば、既に伸びている横隔膜をさらに持ち上げ、胸郭の容積が減ります。

| 図-2 外腹斜筋と下後鋸筋(と腹直筋)を使った「吸わない」呼吸 |

締め付けを緩めれば今度は胸郭構造の自重と復元力によって瞬間的に胸郭の下の方の容積が広がるので、新しい空気がどっと流れ込んできます(図-2右側)。その速度は横隔膜や外肋間筋を動かす速度より圧倒的に速いので、通常の息継ぎの時間がなくても呼吸ができている、ということになります。

この呼吸法に使われる呼吸補助筋(外腹斜筋、下後鋸筋、腹直筋)を鍛えるには、ヨガの世界で用いられる「火の呼吸」に似た練習を行うのが良いでしょう。本物の火の呼吸は1秒間に2~3回、鼻から吸って鼻から吐く腹式呼吸をするようですが、ナレーションのための鍛錬ではそこまで速くなくても良いので1秒間に1.5回くらいの速度で外腹斜筋と下後鋸筋と腹直筋を使って「ふっ、ふっ」と鼻から呼吸をしてみて下さい。

やってみるとすぐに分かると思いますが、このスピードで呼吸をしていると横隔膜を収縮させている時間がないので、息を吸った時にもお腹が膨らみません。逆に、息を吐いた時に外腹斜筋と下後鋸筋と腹直筋の締め付けでウエストが細くなり、力を抜いた時に元のサイズに戻って空気が流れ込んでくる、という状態になると思います。背中側(下後鋸筋)まで動くようになれば上出来です(背中で呼吸する、という言い方をする人もいます)。

この呼吸をせめて1分間、できれば3分間くらい連続してできるように呼吸筋を鍛えて頂きたいと思います(これもペースが速すぎると過呼吸(酸素過多)になりますのでご注意)。

まずは上記のように瞬間的に息を吐いて、これらの筋肉が動いていることを感じ取りましょう。

一番分かりやすいのは、お風呂の湯舟の中などで自分の胸郭(肋骨で囲っている部分)の動きを見ながら上記の呼吸を行い、外腹斜筋によって胸郭の下部が締め付けられる様子を観察することです。

これらの筋肉を認識し、動かせるようになったら、今度は他の筋肉を動かさずに外腹斜筋と下後鋸筋(と腹直筋)だけを動かせるように練習しましょう。外腹斜筋と下後鋸筋は、最初は腹直筋と連動させないと動かないと思いますが、だんだんコツをつかむとそれぞれ独立して動かせるようになります。

最終的には、外腹斜筋と下後鋸筋と腹直筋だけをゆっくり動かして胸郭をしぼり、それによって生じる呼気で発声できるようになれば図-2に示した「吸わない」呼吸法が完成します。

吸気時に横隔膜を補助的に収縮させても構いませんが、空気を入れ替えてCO2を追い出す効率を考えると(練習編 2.1 つまずき1を参照)、横隔膜はむしろ伸びたままの方が好都合です。音読開始直前にちょっと息を吐いて、わざと横隔膜を伸びた状態に戻す人も居ます。

言い方を変えると、この「吸わない」呼吸法は通常の腹式呼吸とは違い、横隔膜を収縮させず、胸郭の容積を中立状態よりも増やすことをしない呼吸と言えます。息を吸っても吐いてもいない中立状態の胸郭容積を仮に5Lとすると、安静時の腹式呼吸では横隔膜を収縮させて容積を例えば6Lに増やし(この時にお腹が膨らみます)、横隔膜を弛緩させて5Lに戻すことの繰り返しで呼吸します。

これに対して「吸わない」呼吸法ではまず胸郭下部をしぼり腹圧を上げて肺を下から持ち上げることにより容積を例えば4Lに減らし(この時、ウエストが締まります)、発声の切れ目で力を抜くことで瞬間的に5Lに復元させる繰り返しで呼吸する、ということになります。

まとめると、通常の腹式呼吸は中立状態から容積を増やす呼吸法、「吸わない」呼吸は容積を減らす呼吸法と表現できます。

「胸式呼吸だと音読中に浅い呼吸になりやすい」とよく言われますが、外腹斜筋や下後鋸筋を使って胸郭下部の締め付けを行わないと、音読している文の中で空気を吐き切り、瞬間的に空気を交換することができません。その結果として息が続かなくなる現象をざっくり「呼吸が浅い」と称しているのではないかと思います。

「肚から声を出していると息切れしない」という現象も、この呼吸法なのだと思います。発声しながら、外腹斜筋と下後鋸筋と腹直筋による締め付けと弛緩により、胸郭の復元力を使った「吸わない」呼吸を常に行っているので、発声中に自然に空気が吐き切られ、発声の切れ目で(吸おうと意識しなくても)新しい空気と入れ替わり、CO2過多にならないのでしょう。

ご本人が無自覚でも、発声時にこの呼吸法ができている人というのはある程度の割合、居ます。人体の多様性の不思議を感じますね。

練習編「吸わない」呼吸法に戻る

📚 絵本編へ 🎤 仕事編へ(今後作成予定)

参考にしたHPサイト: 勉強になります!

【努力呼吸ではたらく呼吸補助筋!】筋肉の種類やトレーニング方法を解説 – Aoiro.shop

呼吸に働く筋まとめ(これって吸気筋?呼気筋?) (physioapproach.com)

【横隔膜×肋間筋】歌がもっとも安定するNot only腹式呼吸とミックスボイス発声への影響|イチ-発声の学校-TheVoice (note.com)