簡単に言うと…文の途中でもどんどん息を吐ききる!方法です。

そうすれば、勝手に新鮮な空気が入ってくるんです✨

🫁 カンタンにはできそうにない?実は誰にでもできる!

「え、そんなこと本当にできるの?🤔」と思った方へ――

実は誰にでもできるんです!

よく「カンニングブレス」などと言われますが、そんな高度なテクニックではなく、息を吐く時に使う筋肉をちょっと意識するだけで可能です💪

🏊♀️ 小学校の水泳の授業を思い出してください。最初に習うバタ足の息継ぎの仕方を、こんなふうに教わりませんでしたか?

- 「水の中で鼻からブクブクと息を吐き…」

- 「顔を出した瞬間に口からパッ!と息を吐く」

…🤔 これ、考えてみるとおかしいですよね?水の中で鼻から息を吐き、顔を出した瞬間も口から息を吐くのなら、息はいつ吸っているのでしょう。でもこれで、水泳という激しい全身運動に必要な量の呼吸ができてしまうのです。

🧪 実験してみましょう!

- 「パッ、パッ、パッ」や「フッ、フッ、フッ」など

自分のやりやすい呼吸で、口から強めに息を吐ききる動作を0.8~1.5秒に1回くらいのペースで繰り返してみてください。 - 30秒〜1分ほど続けてみて…

どうですか?

うまく自分に合ったペースをつかめば、全然苦しくならずに続けられると思います(自覚的には息を吸っていないのに!)😊

⚠️ あんまりペースが速すぎると逆に過呼吸(酸素過多)になるのでご注意!

💪 うまくいかない方へ:呼吸補助筋をチェック!

うまくできないと感じた方は、もしかすると…

🧠 呼吸補助筋が使えていないのかも?

以下の筋肉の存在を認識し、その筋肉を意識して使えるようになることがカギになります👇

- 外腹斜筋(がいふくしゃきん。胸郭下部腹側を締め付ける)

- 下後鋸筋(かこうきょきん。胸郭下部背中側を締め付ける)

- 腹直筋(ふくちょくきん。腹圧を高める)

これらの筋肉がどこに有るか、どうすれば使えるようになるか、詳しくは 呼吸補助筋(外腹斜筋と下後鋸筋と腹直筋)を鍛える編のページをご覧ください。

💪 呼吸補助筋を使う「吸わない」呼吸を体得する!

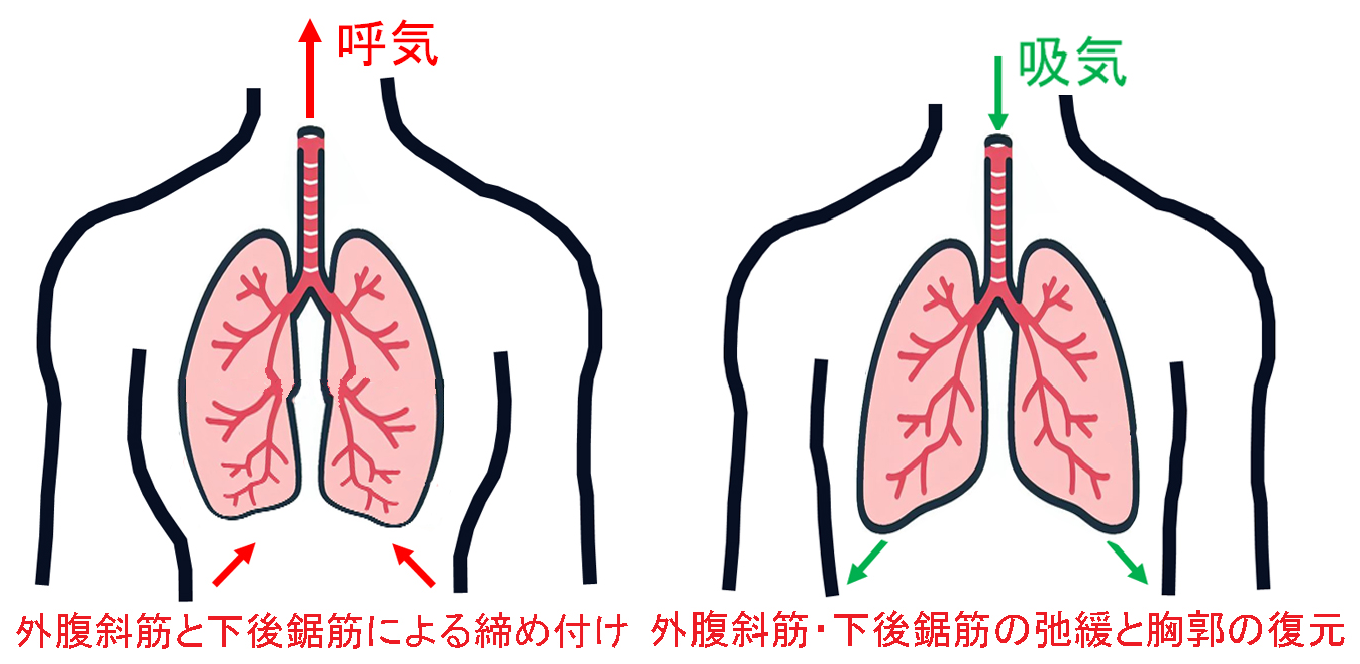

下に示した図解を見てください

✨ポイントは3つの呼吸補助筋。横隔膜を収縮させる普通の腹式呼吸とは違います!

- 外腹斜筋、下後鋸筋

- 腹直筋

図解 「吸わない」呼吸の仕組み

外腹斜筋と下後鋸筋とで胸郭(きょうかく=肋骨のカゴのような部分)を下から締め付け、腹直筋で腹圧を上げていくんです(図解の左側)。

🔽こうすることで…

- 息を横隔膜(の復元)で押し出すのではなく

- 胸郭(肋骨まわり)の空間を狭めることで肺を押し上げて発声します

🎯そして、発声の「切れ目」で…

🫥 フッと外腹斜筋&下後鋸筋&腹直筋から力を抜く!そうすると…

📌 胸郭が肋骨の重みや復元力で「パッ」と広がる!(図解の右側)

- 吸おうとしなくても自然に空気がスッと入ってくる

- 横隔膜を伸縮させなくても、一瞬で息継ぎ完了!

🤯えっ、息を吸おうとしなくていいの?

そうなんです!

- 意識的に「吸おう」としなくても

- 自然に、一瞬で新しい空気が流れ込んでくる

これはとても省エネで、息継ぎのタイミングに気を使わなくてよい、音読・ナレーションに集中できる楽な呼吸方法なんです🌿

この方法の息継ぎ速度は横隔膜を伸縮させる通常の方法より圧倒的に速いので、文中の一瞬の切れ目で自在に息継ぎができてしまいます😊

📝まとめ

ナレーションのための「吸わない」呼吸法3ステップ👇

- 外腹斜筋+下後鋸筋+腹直筋で胸郭下部を締め付けながら発声

- 発声の切れ目で 力をフッと抜く

- 胸郭(肋骨まわり)の復元力で 一瞬にして自然に息が入る

これが、意識的に吸わなくても素早く息継ぎができる「吸わない」呼吸法です。

長文を音読する時、ぜひ使ってみて下さい。慣れれば1時間くらいこの呼吸を続けても苦しくなることはありません🎈

楽々と呼吸しつつ、それでは3.の舌足らず?舌余り?の意識改革に進みましょう😊

📚 絵本編へ 🎤 仕事編へ(今後作成予定)